諱疾忌醫是什么意思

成語“諱疾忌醫”是一個漢語成語,意思是隱瞞自己的疾病,不愿意接受治療。它比喻那些因為害怕批評而掩飾自己的缺點和錯誤,不愿意改正。

成語來源

“諱疾忌醫”最早出自《韓非子·喻老》,講述了春秋戰國時期的名醫扁鵲與蔡桓公的故事。扁鵲多次告知蔡桓公他有病,但蔡桓公始終不愿承認和接受治療,最終導致病情加重,甚至喪命。這一故事反映了拒絕面對問題的嚴重后果。

成語的含義

- 隱瞞疾病:指不愿意承認自己有病,害怕接受治療。

- 掩飾缺點:比喻在生活中,個體因害怕他人的批評而不愿意承認自己的錯誤或缺點,進而選擇隱瞞和逃避。

成語的危害

“諱疾忌醫”的行為可能導致以下后果:

- 延誤治療:拒絕接受治療可能使病情加重,甚至危及生命。

- 增加醫療費用:病情惡化后,往往需要更昂貴的治療。

- 影響生活質量:長期的身體不適和心理壓力會降低生活質量。

- 降低治療效果:早期治療的機會被錯失,可能導致更復雜的健康問題。

“諱疾忌醫”不僅是對健康問題的逃避,也反映了人們在面對自身缺陷時的心理狀態。面對問題時,及時承認和處理是避免更大損失的關鍵。

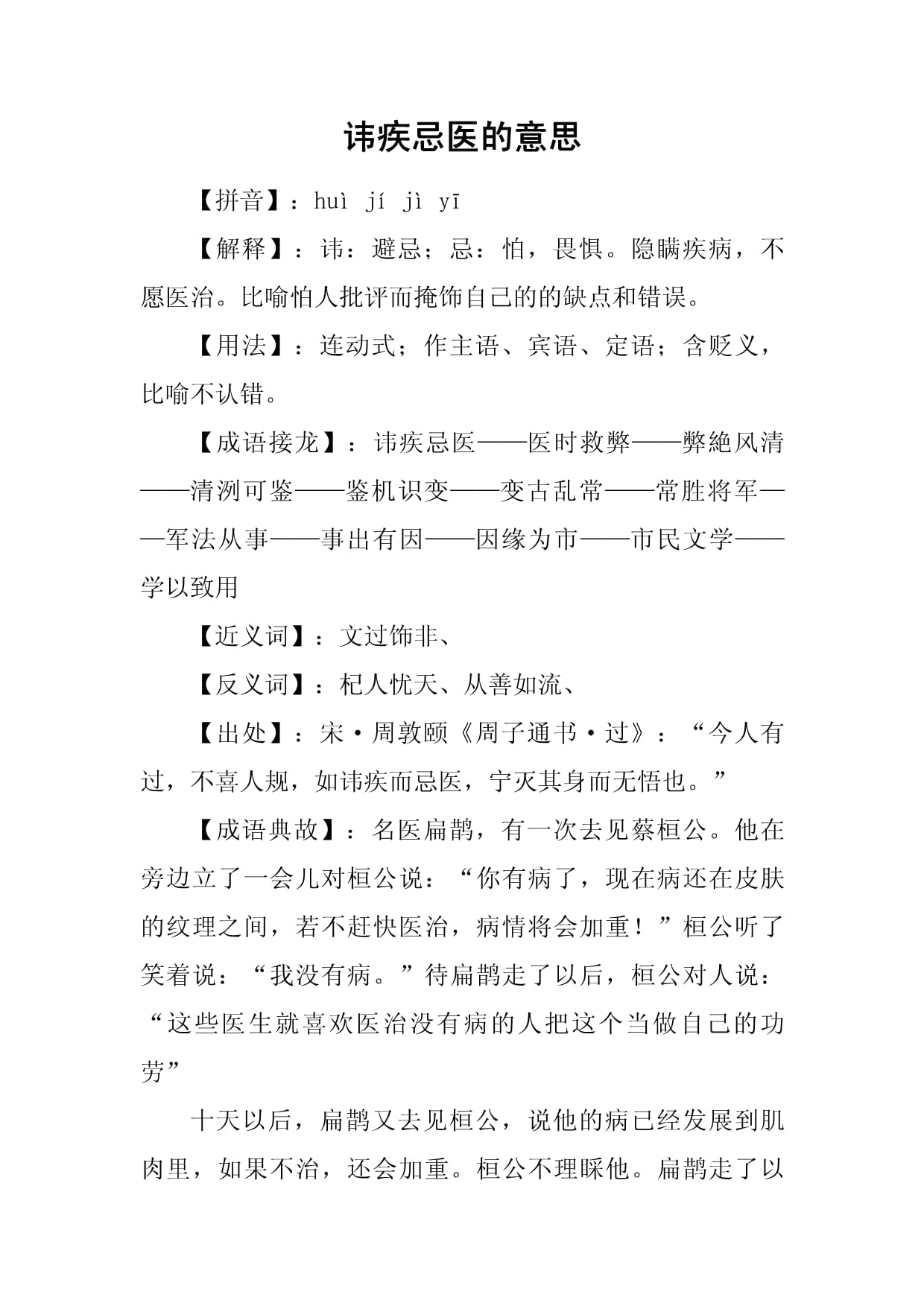

諱疾忌醫的解釋

諱疾忌醫是一個漢語成語,拼音為huì jí jì yī。其字面意思是隱瞞疾病,不愿意接受治療。這個成語比喻那些因為害怕批評而掩飾自己的缺點和錯誤,不愿意改正。

成語來源

諱疾忌醫的出處可以追溯到宋代周敦頤的《周子通書》,其中提到:“今人有過,不喜人規,如諱疾而忌醫,寧滅其身而無悟也。”這句話強調了人們在面對錯誤時,寧愿隱瞞而不愿接受他人的勸告和幫助。

成語含義

- 諱:忌諱、避忌。

- 疾:疾病。

- 忌:害怕、畏懼。

諱疾忌醫不僅指對疾病的隱瞞,也廣泛用于形容人們對自身缺點的掩飾和拒絕改正的態度。

典故故事

成語的典故源于戰國時期的名醫扁鵲與蔡桓公的故事。扁鵲多次告知蔡桓公他有病,但蔡桓公始終不愿意承認和接受治療,最終導致病情加重,甚至喪命。這一故事生動地體現了諱疾忌醫的危害,警示人們應當正視自己的問題,及時尋求幫助。

諱疾忌醫的成語提醒我們,面對自身的缺陷和問題時,應該勇于承認并積極改正,而不是選擇隱瞞和逃避。

諱疾忌醫最簡單解釋

諱疾忌醫是一個漢語成語,讀音為huì jí jì yī。其最簡單的解釋是:隱瞞自己的疾病,不愿意接受治療。這個成語比喻那些因為害怕批評而掩飾自己的缺點和錯誤的人。

成語中的“諱”指的是忌諱、避忌,“疾”指的是疾病,“忌”則是害怕、畏懼。整體意思是指人們因為害怕面對問題而選擇隱瞞,最終可能導致更嚴重的后果。這個成語的出處可以追溯到宋代周敦頤的《周子通書》,其中提到“今人有過,不喜人規,如諱疾而忌醫,寧滅其身而無悟也”,強調了不愿意接受他人規勸的危害。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞